【薬剤師監修】亜鉛の一日の摂取量目安は?おすすめの摂取方法も紹介!

「亜鉛が髪に良い」というのは、薄毛が気になり出した男性なら多くの方が知っていることでしょう。

しかし、そもそもどのような効果があるのか、摂りすぎるとどのような危険性があるのかを把握していない方も多いです。

そこで、この記事では亜鉛の目安摂取量や効果、摂りすぎた場合の注意点、おすすめな摂取方法を紹介します。

この記事の監修者

- 薬剤師・医学修士

-

北海道大学大学院卒業

薬局薬剤師としてAGAや壮年期脱毛症、円形脱毛症の医薬品調剤や服薬相談を多数経験

薄毛の悩みを解決できる医学薬学知識を啓蒙することで、患者さんのより良い人生に貢献したい

と思っております。

最新の投稿

亜鉛の摂りすぎでハゲるって本当?

亜鉛の摂りすぎでハゲることはありません。

その理由は、ハゲの原因と亜鉛は関係がないからです。

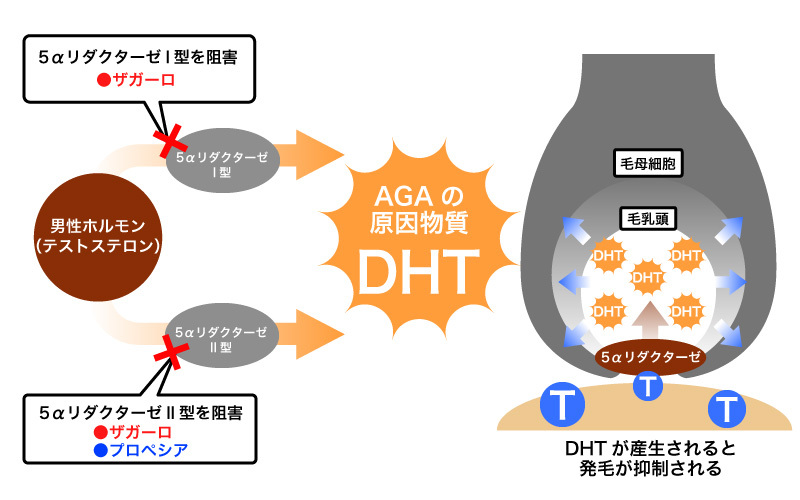

ハゲにはさまざまな種類がありますが、もっとも多いとされる「AGA」を例に挙げると、その原因は男性ホルモンにあります。

男性ホルモンの一つであるDHT(ジヒドロテストステロン)が脱毛因子や脱毛タンパクを放出し、毛母細胞にダメージを与えることで薄毛が進行するのです。

亜鉛を摂りすぎても、DHTが増えるわけではありません。

むしろ、研究段階ではあるものの、亜鉛にはDHTを抑制する効果が期待されています。

一方で、亜鉛の摂りすぎはさまざまな健康被害につながる可能性があるため、適切な1日の摂取量をしっかり把握しておきましょう。

亜鉛の一日の目安摂取量

1日の目安摂取量は、年齢や性別によって変わります。

18歳〜74歳の「推定平均必要量」「推奨量」「耐容上限量」はこちらをご覧ください。

| 男性 | 女性 | |

| 推定平均必要量 | 9mg | 7mg |

| 推奨量 | 11mg | 8mg |

| 耐容上限量 | 40〜45mg | 35mg |

(参考:日本人の食事摂取量基準(2020)))

男性は1日に11mg、女性は8mg摂取することが推奨されています。

「11mg」と聞くと簡単に摂取できるような気がする方もいるでしょうが、亜鉛は体内で生成できないため、食事で摂るしかありません。

さらに、他の物質と結合すると吸収されにくくなったり、調理方法によっては栄養素が失われてしまったりするのです。

中には、「多くの日本人が十分に亜鉛を摂取できていない」と指摘する専門家もいるほどです。

亜鉛の効果

そもそも亜鉛にどのような効果があるのか、詳しく把握している男性は少数派でしょう。

そこで、ここからは亜鉛の効果を2つ紹介します。

髪の毛の生成を助ける

髪の毛は、ほとんどが「ケラチン」と呼ばれるたんぱく質でできています。

食事などで体内に取り込まれたたんぱく質は、アミノ酸に分解され、ケラチンに再結合します。

この「アミノ酸がケラチンに再結合される」際に必要なのがアミノ酸なのです。

亜鉛が不足するとたんぱく質がケラチンに変わりづらくなるため、十分に髪が成長しなくなる恐れがあります。

ただ、亜鉛だけを摂りすぎてもたんぱく質を摂取しないと意味がないため、バランスの取れた食生活を心がけてください。

亜鉛が多い食品に関しては、こちらの記事でまとめています。

5αリダクターゼ酵素を抑制する可能性

こちらはまだ研究段階ですが、亜鉛には「5αリダクターゼ」を抑制する可能性があると、イギリスの英国皮膚科学会誌(British Journal of Dermatology)で報告されています。

「5αリダクターゼ」とは、男性ホルモンであるテストステロンを抜け毛を促す「DHT(ジヒドロテストステロン)」に変える働きを持つ酵素です。

AGAの原因とされることも多く、5αリダクターゼを阻害する治療薬「フィナステリド」「デュタステリド」は「AGAガイドライン」においても推奨度「A:行うよう強く勧める」とされています。

ただし、この研究はヒトでの実験ではない上に、日常で摂取するより高濃度の亜鉛が用いられていることから、「亜鉛を飲むと確実に5αリダクターゼの働きを抑えることができる」と言い切るのは難しいでしょう。

つまり、亜鉛で発毛効果を期待するのではなく、ミノキシジルやフィナステリドなど、他の対策や治療方法と一緒に補助的に亜鉛を取り入れることで対策の効果を高めることを目指してください。

一日の摂取量を超えて亜鉛を摂った場合

亜鉛は髪に良い影響を与える栄養素ですが、気になるのは「一日の摂取量を超えたらどうなるか」ですよね。

結論から言いますが、銅欠乏症などのリスクはあるものの、心配しすぎる必要はありません。

銅欠乏症などのリスク

銅欠乏症は亜鉛の過剰摂取によって引き起こされる病気です。

主な症状はこちらをご覧ください。

頭痛、めまい、立ちくらみ、易疲労感、息切れ、動悸

参考:https://www.hospita.jp/disease/4121/

岐阜大学のコラムには、5年以上に渡って牡蠣を毎日15~20個食べていた女性に「銅欠乏性ミエロパチー」が生じた、というものがあります(参考:http://www.med.gifu-u.ac.jp/neurology/column/ohter/20190307.html)

このように、亜鉛が髪に良い影響を与えるのはたしかですが、「耐容上限量」を超えないように心がけてください。

しかし、日頃の食事から過剰になる可能性は低い

そもそも亜鉛はなかなか摂取しづらい栄養素なので、日頃の食事から過剰になる可能性は低いと言えます。

「何年も牡蠣を毎日15個以上食べ続ける」といった偏った食生活をしない限りは、心配しすぎる必要はありません。

万が一、頭痛やめまいなどを感じた場合はすぐに摂取する亜鉛の量を見直してください。

亜鉛の効果的な摂取方法

亜鉛は他の栄養素と組み合わせることで、さらに効果を期待できます。

ここでは、効果的な摂取方法を紹介します。

亜鉛+タンパク質+ビタミンC

上で見たとおり、たんぱく質は「髪の素」となる栄養素です。

ビタミンCは亜鉛の吸収効率を上げるため、これらの組み合わせを意識すると相乗効果が期待できます。

ビタミンCが多く含まれている食品は、こちらをご覧ください。

- 赤ピーマン

- じゃがいも

- みかん

- いちご

亜鉛+ビタミンA

ビタミンAは抗酸化作用を持つ栄養素です。

亜鉛はビタミンAを活性化させるため、生活習慣病予防にもつながります。

髪に直接効果があるわけではありませんが、体内を健康にすることで頭皮にも栄養が行き渡りやすくなるのです。

栄養素に関しては、こちらの記事でもまとめています。

亜鉛と髪の毛に関するよくある質問

亜鉛と髪の毛に関する質問で、よく挙げられるものを3つまとめます。

- 亜鉛を摂りすぎるとハゲちゃうの?

- 亜鉛は髪の毛にどういう影響がある?

- 亜鉛の1日の摂取量の目安は?

ぜひ最後までご覧ください。

亜鉛を摂りすぎるとハゲちゃうの?

亜鉛を摂りすぎてもハゲません。

ハゲの症状として最も多いAGAは、男性ホルモンであるDHTが原因です。

亜鉛を摂ってもDHTが増えるわけではないので安心してください。

一方、亜鉛の摂りすぎは良くありません。

かならず定められた摂取量を守るようにしましょう。

亜鉛は髪の毛にどういう影響がある?

亜鉛は髪の毛の生成をサポートします。

まず、髪はケラチンという成分でできています。

ケラチンはタンパク質がアミノ酸に分解され、再結合したものです。

亜鉛には、アミノ酸がケラチンに再結合するのを助けるという作用があります。

したがって、亜鉛が不足していると、タンパク質を取り入れても髪が十分に育ちにくくなってしまいます。

しっかりと亜鉛を摂取しましょう。

詳しくは下の記事をご覧ください。

亜鉛の1日の摂取量の目安は?

18歳〜74歳の推定平均必要量は以下のとおりです。

- 男性:9mg

- 女性:7mg

少ないように感じますが、亜鉛は「体内に吸収されにくい」という特徴があります。

日頃の食生活で意識しないと、なかなか摂取できません。

以下の記事で亜鉛が多く含まれる食事を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

亜鉛の摂取目安量や摂りすぎはハゲるのか、についてまとめます。

- 亜鉛の摂取目安量は男性で9mg、女性で7mg

- 亜鉛を摂りすぎてもハゲるわけではない

- むしろ、亜鉛は髪の生成をサポートする役割がある

- 一方で、日頃の食生活ではなかなか摂取できない

- 普段から意識して亜鉛を取り入れるようにするのが大事

食事で亜鉛を取り入れるのが難しい場合、サプリメントで補うのもおすすめです。

亜鉛のサプリメントに関しては、下の記事をご覧ください。